- Fumetto UK

- Fumetto USA

- Fumetto franco-belga

- Noir anni 60

- Anteguerra

- Dopoguerra

- Fumetto sexy

- Libri e magazine

- Autori

- Altri fumetti

- Edicola

- Fanzine

Sei in: Home page > Censure > Le censure nel fumetto del dopoguerra: una questione tra morale, politica e fantasia

Censure

Eustorgio La Talpa [29/01/2025]

Le censure nel fumetto del dopoguerra: una questione tra morale, politica e fantasia

Ah, il fumetto: quel mezzo di intrattenimento che ha fatto sognare generazioni, ma che nel dopoguerra si è trovato stretto nella morsa di censure e moralismi. Parliamoci chiaro: l’idea che un disegno potesse corrompere la mente dei giovani ha dell’assurdo, eppure è esattamente ciò che è successo. Vediamo un po’ come si è sviluppata questa storia.

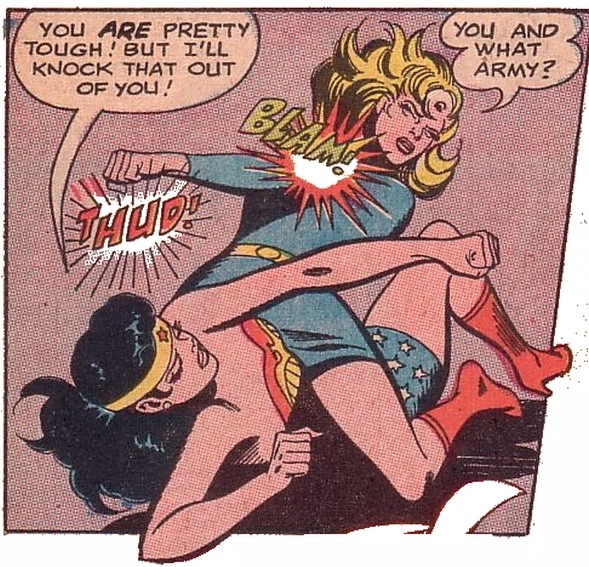

Il contesto storico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il mondo era un posto in cui tutto doveva tornare in ordine. I governi erano ossessionati dalla stabilità sociale e culturale, e i fumetti — considerati all’epoca un medium popolare e facilmente accessibile — finirono sotto la lente d’ingrandimento. Negli Stati Uniti, ad esempio, nel 1954 nacque il famigerato Comics Code Authority (CCA), un organo di autocensura che vietava qualsiasi contenuto giudicato violento, sessualmente allusivo o semplicemente troppo realistico per il pubblico giovane. La stessa onda moralista arrivò anche in Europa, Italia inclusa. Ma cosa dava tanto fastidio ai censori? In primo luogo, il crimine. I fumetti noir e horror, con storie di gangster, omicidi e tradimenti, furono bersagliati per la loro presunta capacità di spingere i giovani verso la delinquenza. Poi c’erano le questioni legate alla sessualità: personaggi femminili troppo provocanti, vestiti succinti e atteggiamenti considerati fuori dagli schemi morali del tempo venivano ritenuti un pericolo per la "purezza" dei lettori.

Un esempio clamoroso? Wonder Woman, un’icona di emancipazione femminile, venne criticata per essere troppo indipendente e “sovversiva” rispetto ai ruoli tradizionali delle donne. E che dire di personaggi come Batman e Robin? Alcuni psicologi dell’epoca (sì, stiamo parlando di te, Fredric Wertham) arrivarono a insinuare che ci fossero sottotesti omosessuali nelle loro avventure.

L’impatto sulla creatività. Il risultato? Fumetti sterilizzati. Le storie persero gran parte della loro profondità e del loro realismo per adattarsi ai rigidi standard imposti. I cattivi non potevano vincere, la polizia doveva essere sempre dipinta come eroica, e il bene doveva trionfare in modo evidente e inequivocabile. Questo fece scappare molti lettori, soprattutto adolescenti, verso altri media più audaci, come il cinema e la musica.

La situazione in Italia. Anche in Italia, i fumetti furono vittime di censura. Titoli popolari come "Diabolik" e "Satanik" vennero accusati di glorificare il crimine. In alcuni casi, si arrivò persino al sequestro delle pubblicazioni. Gli editori, per aggirare i controlli, spesso adottavano strategie creative: copertine meno provocatorie, contenuti meno espliciti o addirittura l’autocensura preventiva. Nonostante tutto, però, la censura non ha potuto spegnere completamente la creatività degli autori. Molti di loro trovarono modi per aggirare i divieti, inserendo messaggi subliminali o giocando con le metafore. E con il tempo, il rigore censorio si è allentato, permettendo una nuova ondata di fumetti più maturi e complessi. Titoli come "Watchmen" e "Maus" sono diventati esempi di come il fumetto possa essere molto più di un semplice passatempo.

Conclusioni. La censura del dopoguerra è stata un periodo buio per il fumetto, ma ha anche dimostrato la forza e la resilienza di questo medium. Se oggi possiamo leggere storie che trattano temi complessi e controversi, è anche grazie agli autori che hanno combattuto contro i limiti imposti. Insomma, il fumetto ha dimostrato di essere un’arte capace di adattarsi e resistere, senza mai perdere la sua essenza. E forse, proprio grazie a queste battaglie, oggi lo consideriamo un mezzo espressivo a tutti gli effetti.